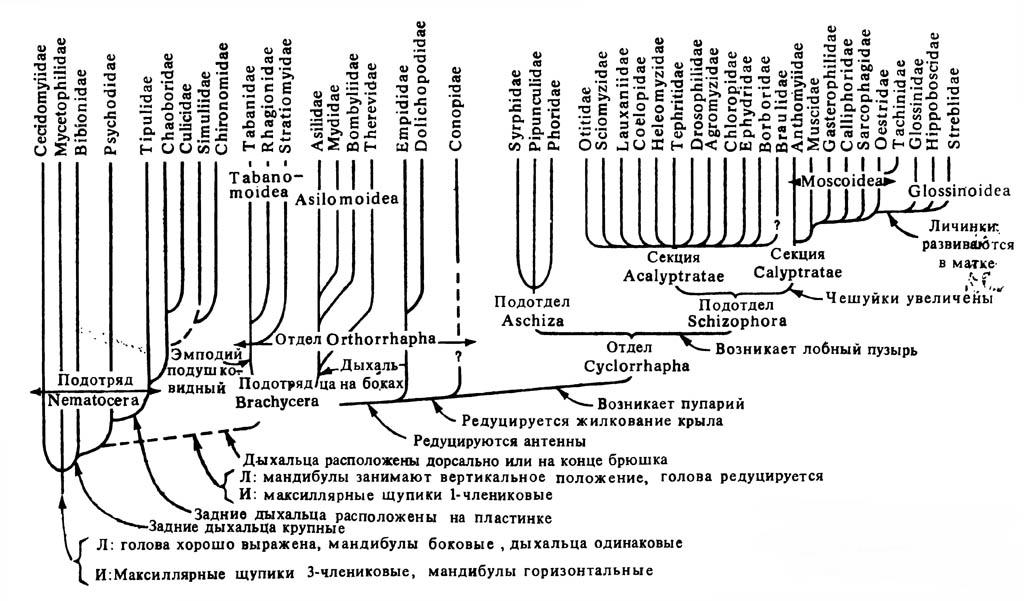

Филогения отряда Diptera

Для ныне живущих двукрылых характерно чрезвычайно широкое разнообразие в строении головы личинок и её частей, антенн взрослых насекомых, в жилковании крыла, в строении ротового аппарата и других структур (рис. 8.136). В той группе семейств, куда входят грибные комарики и долгоножки, состояние этих структур приближается к таковому у более примитивных насекомых, таких, как Mecoptera. Названные семейства комаров считают поэтому примитивным концом «эволюционного» ряда Diptera и выделяют в подотряд Nematocera.

Собирая воедино эти примитивные состояния различных органов, мы получаем следующую частичную реконструкцию предковой формы двукрылых. У личинки голова образовывала хорошо выраженную типичную склеротизированную капсулу, мандибулы двигались в стороны, как у саранчовых, а брюшко несло маленькие боковые функционирующие дыхальца на первых восьми сегментах. У взрослого насекомого усики были длинными и состояли из многих свободно сочленённых члеников, а продольная жилка Е простиралась как свободная жилка до края крыла.

Все Nematocera имеют капсулообразную личиночную голову, раздвигающиеся в стороны личиночные мандибулы и примитивные имагинальные антенны. Лишь представители семейств Cecidomyiidae (галлицы) и Mycetophilidae (грибные комарики) имеют практически одинаково устроенные брюшные дыхальца, что указывает на наибольшую древность этих линий в пределах всего отряда. У личинок Bibionidae (толстоножки), Psychodidae (бабочницы) и других групп в тех же эволюционных линиях задняя пара брюшных дыхалец увеличилась, а остальные уменьшились, так что респираторный газообмен стал осуществляться личинкой главным образом или полностью через дыхальца последней пары.

Вероятно, от основания психодидной линии отошли ветви Tipulidae (комары-долгоножки) и Culicidae (кровососущие комары), у которых передние брюшные дыхальца личинок либо сильно уменьшились в размерах и перестали функционировать, либо атрофировались, и все дыхательные функции осуществлялись исключительно за счёт задних дыхалец.

Эти адаптации дыхальцевого аппарата были связаны главным образом с обитанием личинок в небольших водоёмах, в иле или очень сильно увлажнённых органических средах. Эти личинки питались в толще органического вещества, но при этом держали задние дыхальца над границей раздела водной и воздушной сред. Такая особенность в питании личинок явилась основой для практически всех последующих направлений эволюционного развития Diptera. У комаров личинки стали водными, способными существовать на некоторой глубине. У высших двукрылых личинки многих семейств перешли к жизни в иных, также в основном жидких средах, в том числе в тканях других насекомых, экскрементах, полужидких органических остатках, таких, как разлагающиеся плодовые тела грибов и гниющее мясо.

В двух обычных семействах подотряда Nematocera — Simuliidae (мошки) и Chironomidae (звонцы) — личинки стали полностью водными и утратили задние дыхальца. Подлинные родственные связи этих семейств пока неясны. В приводимом здесь филогенетическом древе данные семейства помещены предварительно главным образом на основе их сходства в жилковании крыла с другими семействами.

От основания либо психодидной, либо типулидной линий возникло некое двукрылое насекомое, сильно изменившееся во многих отношениях. Мандибулы личинок стали крючковидными и движущимися вверх-вниз и внутрь-наружу, совершая разрывающие движения; личиночная голова утратила большую часть своей склеротизации; число члеников максиллярных щупиков имаго редуцировалось с трёх до одного; на крыльях жилки Е и Cu2 в типичном случае соприкасались на краю крыла. Эти преобразования знаменовали начало эволюции подотряда Brachycera (короткоусые двукрылые). В одной из его примитивных линий, включающей Asilidae (ктырей) и близкие к ним группы, личиночные дыхальца последней пары находятся на боках сегмента, примерно как у длинноусых семейства Bibionidae.

Личинки азилоидной ветви хищничают или паразитируют на других насекомых. В соседней линии задние дыхальца личинки сблизились друг с другом и расположились в спинном или хвостовом углублении или полости, а находившиеся каудальнее них сегменты брюшка редуцировались до маленьких вентральных лопастей, расположенных под восьмым сегментом. Этот предок дал начало двум ветвям: ветви Tabanidae (слепни), в которой эмподии имагинальных лапок стали пульвилло-образными, и ветви Empididae (толкунчики), в которой эмподии остались тонкими, но редуцировалось жилкование крыла. В ходе эволюции Brachycera антенны взрослых насекомых делались всё более и более мощными и компактными и прогрессивно редуцировались. Со временем возникла эмпидидная линия, у представителей которой антенны состояли лишь из трёх члеников, причём последний из них нёс длинную палочку, или аристу.

В тех семействах, которые обсуждались нами до сих пор, куколка была, как правило, свободной, хотя в нескольких группах, занимающих изолированное положение в системе (например, Cecidomyiidae и Stratiomyidae), куколка формировалась внутри старой личиночной шкурки, которая отвердевала и образовывала защитную оболочку, или пупарий. Вылупляющееся из пупария взрослое двукрылое делало на нем сверху продольную Т-образную щель, через которую оно и вылезало наружу. Эти семейства составляют отдел Orthorrhapha (прямошовные).

От основания эмпидидного ствола произошла форма, у которой образование пупария закрепилось и взрослая особь появлялась, вытолкнув переднюю стенку пупария. Эта линия образовала отдел круглошовных — Cyclorrhapha. Наиболее примитивные представители этого отдела составляют подотдел Aschiza, куда входят Syrphidae (журчалки) и родственные им группы.

Во второй линии круглошовных развился выворачивающийся мешок, или лобный пузырь (ptillinum), который выдавливается через расходящиеся швы над и сбоку от антенн и помогает вытолкнуть передний конец пупария.

Эта линия — подотдел Schizophora — отличается наибольшим разнообразием среди двукрылых. Schizophora включает две обширные секции. Наиболее примитивная из них — Acalyptratae — представлена Otitidae и Drosophilidae (плодовые мушки). В другой линии — Calyptratae — связующие перепонки у основания крыла сильно расширяются, образуя отчетливые лопасти, или чешуйки. Ранние этапы развития этих образований представлены у Anthomyiidae (цветочные мухи); более продвинутое состояние наблюдается у Tachinidae и Sarcophagidae.

В одной из ветвей Cyclorrhapha, включающей надсемейство Glossinoidea, личинки развиваются в особом кармане — матке, внутри тела самки. Происхождение Glossinoidea точно не известно, но, возможно, они выделились как раннее ответвление ствола Calyptratae.

Одна из деталей строения представляет значительный эволюционный интерес; это имагинальные мандибулы. Представители семейств Simuliidae, Psychodidae, Ceratopogonidae, Culicidae, Tabanidae и Rhagionidae имеют мандибулы во взрослом состоянии. Эти мандибулы пластинчатые, с типичным мандибулярным сочленением и мускулатурой, а по форме напоминают верхние челюсти имаго Siphonaptera и некоторых Месорtera.

Значительное число семейств, у которых мандибулы сохраняются во взрослом состоянии, определённо указывает на то, что у древнейших двукрылых эти органы имелись и что во многих ветвях отряда они полностью атрофировались. В той линии, которая берет начало в основании табанидной ветви и затем приводит к формированию круглошовных, мандибулы отсутствуют.

8.136. Упрощённое филогенетическое древо отряда Diptera

И — имаго; Л — личинка

Отряд Diptera (двукрылые)